Ihr Ort der Vielfalt und der Begegnung

Stiftung Rüttihubelbad: Eine Welt der Vielfalt

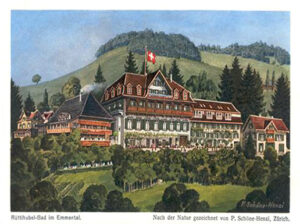

Ein bunter Kosmos unter einem Dach. Eingebettet in die sanften Hügel des Emmentals, mit Blick auf die Berner Alpen. Ab Worb zu Fuss eine Stunde weit weg, mit dem E-Bike oder dem Auto nur eine halbe Stunde von Bern, Thun und Burgdorf entfernt.

Die Stiftung Rüttihubelbad ist gemeinnützig und betreibt seit 1991 ein vielfältiges soziales und kulturelles Unternehmen, in dem heute rund 250 Mitarbeitende tätig sind. Als eine der grössten Arbeitgeberinnen der Region ist sie eine wichtige Auftraggeberin für das regionale Gewerbe. Mit Freude verantwortet die Stiftung zudem die Ausbildung vieler junger Menschen.

Der Kanton Bern und die Gemeinde Walkringen sind unsere wichtigen Vertragspartner. Sie anerkennen das Rüttihubelbad als professionelle Einrichtung und unterstützen uns finanziell bei der Begleitung von Menschen mit einer Beeinträchtigung, bei der Pflege betagter Bewohner:innen sowie durch vereinzelte Beiträge an kulturelle Veranstaltungen. Den grössten Teil der Einnahmen erwirtschaftet die Stiftung aus eigener Kraft.

Unser Leitbild

UNSERE AUFGABE

Die Stiftung Rüttihubelbad wurde als Sozial- und Kulturwerk gegründet mit dem Ziel das Rüttihubelbad zu kaufen. Seit 1991 ist das Rüttihubelbad ein Ort für vielfältige Begegnungen: Menschen unterschiedlichster Art treffen hier zusammen, um gemeinsam zu wohnen, zu arbeiten, sich pflegen zu lassen, sich zu bilden sowie Kultur, Spiel, Erholung und kulinarische Erlebnisse zu geniessen.

Möglichkeiten zur persönlichen Entwicklung sowie für Genuss bietet die Stiftung Rüttihubelbad Mitarbeitenden und Gästen in folgenden Bereichen an:

- Alterswohn- und Pflegeheim

- Sozialtherapeutische Gemeinschaft

- Kultur- und Bildungsveranstaltungen

- Sensorium – Erfahrungsfeld der Sinne

- Hotel, Restaurant und Lade-Kafi, Einkaufsecke Chrämerei

- Garten und Spielplatz

Anthroposophie im Sinn einer wissenschaftlichen Methodik dient uns als Grundlage für die kritische Auseinandersetzung mit unserem Wirken und den sich wandelnden Erfordernissen der Zeit. Wir orientieren uns an einem umfassenden Verständnis von Mensch und Welt.

Mit dem anthroposophisch orientierten Qualitätsverfahren «Wege zur Qualität» sichert das Rüttihubelbad seine Dienstleistungs- und Prozessqualität.

UNSERE LEITSÄTZE

Wir wollen

- unseren Auftrag gemeinsam erfüllen, regelmässig Aufgaben, Ziele und Wirkungen reflektieren und daraus Innovationskraft schöpfen.

- ein Umfeld bieten, in dem sich der Mensch ein Leben lang gemäss seinen Möglichkeiten entwickeln kann.

- den Bewohner:innen, der Kundschaft und den Mitarbeitenden mit Respekt und Wertschätzung begegnen.

- ein wandlungsfähiges Unternehmen sein mit hoher Expertise in allen Dienstleistungen und einer konstruktiven Führungskultur.

- ein Ort sein, an dem Konflikte ausgetragen werden, und Frieden gefunden werden kann.

- die Eigenverantwortung in der Ausführung der Aufgaben durch Fachlichkeit, klare Strukturen und Information fördern.

- menschliches und wirtschaftliches Denken sowie Handeln in Einklang bringen.

- für eine nachhaltige wirtschaftliche Grundlage zur Erfüllung unserer Aufgaben sorgen.

- die finanziellen Ergebnisse transparent und umfassend kommunizieren.

- mit den Ressourcen von Mensch und Natur achtsam umgehen und ethisch, sozial und ökologisch verantwortungsvoll handeln.

- als grosse regionale Arbeitgeberin, Geschäftspartnerin und Anbieterin von Kultur unsere gesellschaftliche Verantwortung bewusst tragen.

Anthroposophie

Artikel zur Anthroposophie, welche in den Rüttihubelbad-Mitteilungen publiziert wurden.

Sozial-künstlerische Eurythmie in öffentlichen Arbeitsfeldern, 2019

Eine moderne Medizin des Menschen, 2019

Hinter den Kulissen: Sterben im Rüttihubelbad, 2019

Was macht anthroposophische Pflege aus?, 2019

Das Unternehmen der Zukunft, 2019

Der anthroposophische Kunstimpuls, 2018

Wie wirkt Anthroposophie?, 2015

Farbe in der Anthroposophie, 2013

Grundlagenarbeit, 2012

Anthroposophische Pflege, 2012

Wege zur Qualität, 2012

Anthroposophie in der Praxis, 2012

Zum 150. Geburtstag von Rudolf Steiner, 2011

Eurythmie als Bewegungsimpulse, 2011

Der Weihnachtsbaum, 2011

Anthroposophie bewegt, 2011

Geschichte

Ab 2011: Vornahme von Grossinvestitionen

Die Bausubstanz wie auch die energietechnischen Anlagen…

2004 – 2010: Erweiterungen und Umbauten

Im Jahr 2004 wird ein grosser Teil des letzten noch…

1999 bis heute: Die Stiftung Rüttihubelbad als verlässliche Partnerin

2001 beschliessen die Hypothekargläubiger, ihr Engagement bei der Stiftung Rüttihubelbad …

1992 – 1998: Neue Führung erreicht eine Sanierung

Als erste Massnahme werden Stiftungsrat und Geschäftsleitung…

1986 – 1992: Erwerb durch die Stiftung Rüttihubelbad und Finanzprobleme

1986 gründet der gemeinnützige „Verein für ein Alters- und Pflegeheim auf …

1834 – 1982: Das „Fressbedli"

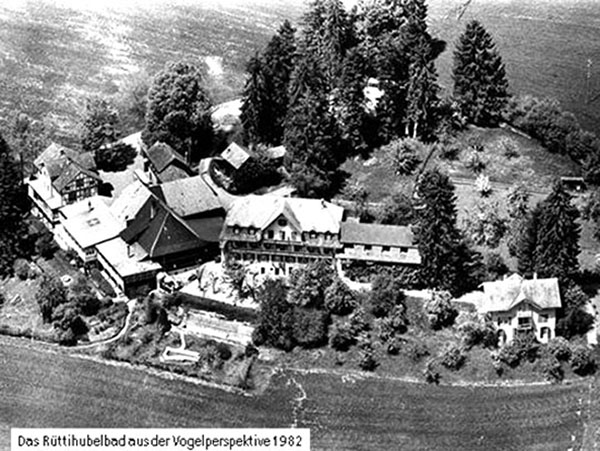

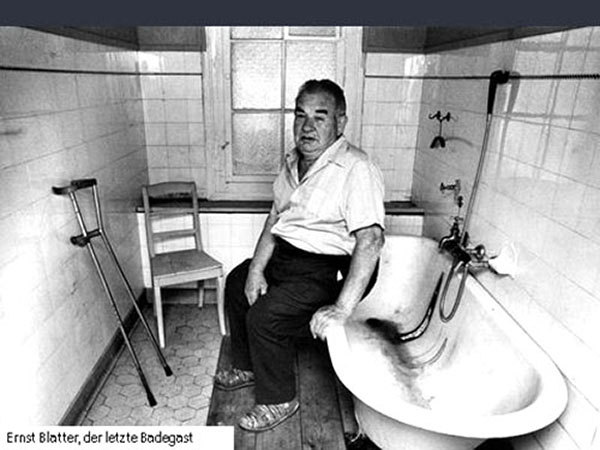

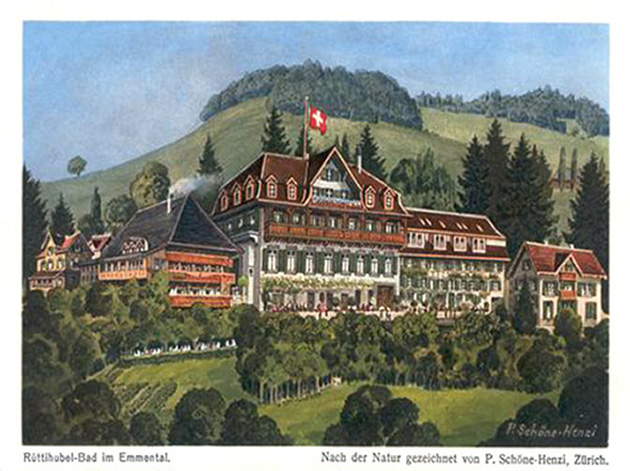

Ab 1834 entwickelt sich das Rüttihubelbad sehr schnell zu einem beliebten und vielbesuchten Kurbad. …

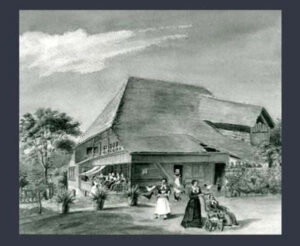

1756 – 1834: Kampf für ein Badewirtschaftsrecht

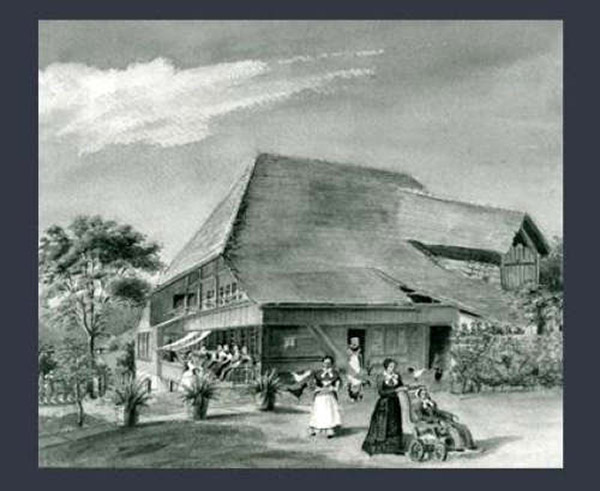

Im Jahr 1756 errichtet die Familie Schüpbach auf dem Rüttihubel ein Bauernhaus.

1. Kosmogramm der oberen Stele

(bei Kastanienbäumen neben der Restaurant-Terrasse)

„Thema des Kosmogrammes ist die ‘Übersetzung’ der Vertikale in die horizontalen Beziehungen, die durch eine spiralartige Bewegung dargestellt sind. Das Rüttihubelbad birgt in sich eine starke Beziehung sowohl zu der Erdtiefe wie zu der Himmelshöhe. Es ist wichtig, dass diese zwei Beziehungen (dargestellt durch zwei Spitzbögen) immer wieder in die Kreativität des täglichen Lebens übersetzt werden – also in die horizontalen Bewegungen.

Das Kosmogramm der oberen Stele ist grossräumig gesehen mit einem heiligen Berg im Hintergrund verbunden, der die Form einer Sphinx zeigt und Stockhorn heisst. Er steht für die Qualität der geistigen Welt.“ (Marko Pogacnik)

2. Kosmogramme der mittleren Stele

(auf der Wiese neben der Altersheimterrasse)

„Das Kosmogramm“ bezieht sich auf die grosse Kraftquelle, die das Rüttihubelbad zu einem Kraft Ort emporhebt. Es handelt sich um eine Quelle der Lebenskraft, die die hohen Berge der Alpenkette gesammelt haben. Auf dem Kosmogramm sind die Bergspitzen am unteren Rand als Dreiecke dargestellt. Von dort fliesst die Lebenskraft unterirdisch zur Mitte, wo sich die Quelle befindet (die Mitte des Rüttihubels). Von dort schiesst die Energie wie bei einem artesischen Brunnen in die Höhe und wird in die Umgebung verteilt. Diese Ausbreitung wird auf dem Kosmogramm mit der Spirale oben dargestellt. Zwei weitere Kraftquellen dieser Art befinden sich an zwei gegenüberliegenden Hügeln an der anderen Seite des Talkessels. Sie wurden durch Ana Pogacnik-Meier während ihres Seminars im Rüttihubelbad im Jahre 2003 entdeckt.

Das Kosmogramm der mittleren Stele ist mit einem zweiten heiligen Berg verbunden, der diesem gegenübersteht, mit dem Schreckhorn, das Herzqualität verkörpert.

An der mittleren Stele ist noch ein zweites Kosmogramm angebracht, das die Bedeutung der Erdung für das Rüttihubelbad betont. Die dichte Bebauung des Hügels und die regen Tätigkeiten am Ort führen dazu, dass die Beziehung zu der ursprünglichen Kraft des Ortes verloren gehen kann. Das Kosmogramm erinnert einem daran, dass der Ort in jedem Moment in der Kraft des Wassers geerdet wird, das einem Teppich gleich unterhalb des Bodens nach unten, Richtung Talkessel, sickert.“ (Marko Pogacnik)

3. Kosmogramm der unteren Stele

(auf dem Weg zur Gärtnerei vor der Novalis-Allee)

«Dieses Kosmogramm ist den Naturkräften vom Rüttihubelbad gewidmet. Vor allem geht es um die heilende Qualität der Wasserquellen, mit denen der Ort reich beschenkt ist. In den Formen des Kosmogramms kann man die charakteristischen Wasserrhythmen erkennen.

Eine zweite Quelle der Lebenskraft, die am Platz der Stele zu spüren ist, ist die Kraft der Kraftbahn (Ley-Linie), die den Rüttihubel streift. Sie verläuft in der Richtung, die durch die drei Stelen markiert ist.

Die dritte Quelle der Lebenskraft, die an den Platz anschliesst, ist die so genannte „Novalis-Allee“, die von da in Richtung Osten verläuft. Sie verbindet untereinander verschiedene Plätze der Naturkräfte und Elementarwesen, die sich in Richtung Osten entlang der Allee befinden.

Die untere Stele ist mit dem Lüseberg verbunden, an dessen Fuss das Rüttihubelbad liegt. Dieser Berg verkörpert die Qualität der Erdmutter.» (Marko Pogacnik)

4. Findling

4. Findling

(oberhalb des Konzertsaalst in der Kurve der Strasse)

«Der vierte Lithopunkturstein ist ein Findling, der während der Bauarbeiten am Rüttihubelbad am Ort gefunden wurde. Es handelt sich um einen schwarzen Kalkstein, der während der Eiszeit durch Gletscher vom Hauptkamm der Alpen hertransportiert wurde. Er steht vor dem Konzertsaal am obersten Punkt des Rüttihubelbades. Dort befindet sich der Fokus des Landschaftsengels vom Rüttihubelbad, verankert durch eine mächtige Linde und eine hohe Tanne.

Mit dem Begriff „Landschaftsengel“ im Rahmen der Geomantie werden die Hüter der Identität eines bestimmten Ortes oder einer Landschaft benannt.

Während der Ausführung des Lithopunkturprojektes wurde der Findling an seinem Platz aufgestellt und so ausgerichtet, dass er in Resonanz mit der Seele des Ortes steht.

Dadurch wird die ursprüngliche Identität dieses Ortes neu emporgehoben und geschützt.» (Marko Pogacnik)

Marko Pogacnik, geboren 1944, Künstler, Geomant und Buchautor aus Slowenien.

Ursprünglich tätig in Konzeptkunst und Land-Art, entwickelte er in den 80er Jahren die Lithopunktur. Lithopunkturwerke wurden in verschiedenen Ländern Europas und in Brasilien, Ecuador und Kasachstan realisiert. Im Berner Seeland wurde 1994 – 2005 ein Projekt mit 28 Stelen realisiert. Dieses Projekt ist auf der Petersinsel, mitten im Bieler See, zentriert.