Was kann anthroposophische Musiktherapie in Phasen von Krankheit, Schmerzen, Schockzuständen, nach Operationen und Stürzen, bei Unruhe oder psychischen Problemen bewirken? Wir fragten Diana Sennhauser, Dipl. Kunsttherapeutin (ED), Fachrichtung Musiktherapie mit einer Praxis im Rüttihubelbad.

Interview: Alice Baumann | Bilder: Marco Finsterwald

>> Haben Sie diesen Artikel bereits im WEITBLICK gelesen? Dann finden Sie hier die Fortsetzung davon.

Liebe Diana, welchen Klang haben der heutige Tag und das Jahr 2025 für dich?

In der anthroposophischen Musiktherapie ist jedem Tag ein bestimmter Ton zugeordnet; dem heutigen Dienstag das C. Dieser Ton wird als ruhig und ausgeglichen empfunden und passt sehr gut zu meiner heutigen Verfassung. Beim Jahr 2025 denke ich am ehesten an den Tritonus – einem Zwischenraum zwischen zwei Tönen bestehend aus drei Ganztonschritten. Er klingt dissonant, spannungsgeladen und unheimlich, wurde im Mittelalter mit dem Teufel in Verbindung gebracht und war deshalb verboten.

Welches sind deine Lieblingsklänge?

Die zarten, warmen, Hülle spendenden Klänge der Leier. Die Leier ist mein Lieblingsinstrument, obwohl ich noch einige andere Instrumente wie Klavier, Akkordeon, Schwyzer Örgeli und Alphorn spiele.

Mit welchen Hilfsmitteln arbeitest du in der anthroposophischen Musiktherapie?

Ich benutze verschiedene Instrumente und nutze unterschiedliche Elemente der Musik: Töne, Tonhöhen, Intervalle, Tonfolgen, Rhythmen und Stimme.

Deine Therapien stärken die Selbstheilungskräfte deiner Patienten:innen. Zudem vertiefen sie die Atmung, durchwärmen, beruhigen, beleben und bauen Ängste ab. Welche Elemente der Musik haben welche Wirkung?

Die Planeten haben nachgewiesenermassen einen Einfluss auf uns und unsere Organe. Diese Planetenqualitäten spiegeln sich in den Tönen wider. Entsprechend kann man mit bestimmten Tönen auf den Menschen und seine Organprozesse einwirken.

Mit den unterschiedlichen Intervallen, zum Beispiel der Quinte, kann ich bei meinem Gegenüber ein Geborgenheitsgefühl wecken. Das harmonische Intervall der Terz kennen wir aus verschiedenen Volks- und Kinderliedern. In der Oktave kann der Mensch eine Aufrichtekraft erleben. In der Pentatonik, bei der der Grundton fehlt, fühlt sich die Patientin leicht, schwebend. Den Gegensatz von Dur und Moll kennen wir alle: Dur hat einen fröhlichen, anregenden Charakter, im Moll zeigt sich eher das Introvertierte. Der direkte Wechsel von Dur und Moll wirkt atmungsvertiefend.

Die einzelnen Rhythmen wirken sehr unterschiedlich auf den Menschen ein: Sie können beleben, beruhigen, inkarnieren, Mut machen und den Willen stärken. Die Stimme wirkt beruhigend und unterstützt die Wirkung einzelner Töne.

Wovon hängt es ab, ob du mit oder für Patient:innen singst oder spielst?

Ob ich eine aktive oder eine rezeptive Musiktherapie einsetze, hängt vom Gesundheitszustand und von den Bedürfnissen und Wünschen der Patient: innen ab.

Ist es vorteilhaft, wenn deine Patient:innen eine musikalische Vorbildung haben, also ein Instrument spielen oder singen können?

Weder für die Musiktherapie noch für die Klangmassage sind künstlerische Fähigkeiten, musikalische Vorkenntnisse oder Begabungen nötig. Im Gegenteil! Ich erinnere mich an eine betagte Violinistin, die es zu Beginn der Therapie nicht lassen konnte, meine Musik und ihre Elemente zu analysieren, statt sie auf sich wirken zu lassen.

Welche Art von Instrumenten nutzt die anthroposophische Musiktherapie?

Die verwendeten Instrumente mit ihrer ansprechenden äusseren Form sind eher unbekannt. Sie sind im Zusammenhang mit der sich entwickelnden anthroposophischen Musiktherapie entstanden. Sie sprechen leicht an, sind einfach zu spielen und erzeugen ein intensives Klangerlebnis.

Welcher Typ Instrument hat welchen Effekt bei deinem Gegenüber?

Wir unterscheiden in der anthroposophischen Musiktherapie drei Instrumentengruppen, die den im Menschen wirksamen drei Systemen – dem Nerven-Sinnessystem im oberen Menschen, dem rhythmischen System im mittleren Menschen und dem Stoffwechsel-Gliedmassen-System im unteren Menschen – zugeordnet werden können und die dort ihre heilsame Wirksamkeit entfalten. Es sind dies:

- Die Blasinstrumente, die mit dem oberen Menschen korrespondieren

- Die Saiten- und Zupfinstrumente und alle schwingenden Instrumente, die im mittleren Menschen wirken

- Die Schlaginstrumente, die dem unteren Menschen entsprechen.

Was geschieht konkret?

Mit den Flöten und dem Gämshorn kann ich ordnend auf den oberen Menschen wirken. Mit der Leier und anderen Saiteninstrumenten sowie Glocken kann ich gezielt die rhythmische Organisation des Menschen stärken und krankmachende Einseitigkeiten zwischen oberem und unterem Pol ausgleichen. Mit den tiefen, warm klingenden Tönen der Tenorchrotta (einem keltischen Instrument, vergleichbar mit einem Cello) oder mit Schlaginstrumenten (zum Beispiel der Djembé) kann ich den Körper erwärmen und die Verdauung unterstützen. Singen wirkt in allen drei Bereichen gesundend.

Und wie wirkt das Klangbett mit seinen 48 Saiten an der Unterseite?

Der Mensch nimmt auf dem Klangbett liegend die Töne und Schwingungen über die Ohren und den ganzen Körper wahr. Eine eigentlich alltägliche Situation, in dieser abgeschirmten Atmosphäre aber etwas ganz Besonderes. Der Mensch kann zur Ruhe kommen und sich ganz auf sich selber konzentrieren. Das Klangbett wird als entspannend, umhüllend, harmonisierend, wärmend und erfrischend erlebt. Es kann Heimatgefühle wecken. Meist bleiben die Menschen wach, ich habe aber auch schon erlebt, dass sie nach kurzer Zeit einschlafen. Sie erleben eine Art Traumzustand, den sie oft im Anschluss an die Behandlung beschreiben können.

Das Klangbett, mit dem ich arbeite, ist nicht nur auf einen einzigen Ton gestimmt, sondern es umfasst die von Rudolf Steiner vorgegebenen «TAO»-Töne h a e d, über vier Oktaven, wobei jeder Ton auf drei Saiten ertönt. Entweder streiche ich über die gesamte Tonfolge oder einen Teil davon, oder ich spiele Einzeltöne. Je nach Situation singe ich auch begleitend. Im Anschluss an die Behandlung ruhen die Patient:innen noch etwa zehn Minuten.

Bei den Klangmassagen arbeitest du mit den Schwingungen und Klängen von Klangschalen. Wie funktioniert das?

Je nach Beschwerdebild werden die Klangschalen auf bestimmte Stellen des bekleideten Körpers in Bauch- oder Rückenlage gelegt oder neben den Körper gestellt und sanft angeschlagen. Dabei wird die Ausbreitung der Schwingungen im Körper als sehr wohltuend und harmonisierend erlebt. Musiktherapie und Klangmassagen ergänzen sich gut, basieren sie doch beide auf der tiefen Verwandtschaft zwischen Mensch, Musik und Klang.

Wie oft behandelst du deine Patient:innen, bis sich eine Besserung des Zustands einstellt?

Der Zustand eines Menschen kann sich bereits während der Therapie verändern. Er wird wacher, seine Augen leuchten, ein Lächeln liegt auf dem Gesicht. Ein kleiner Junge konnte nach sechs Therapien singend den Ton treffen. Patienten mit psychischen Störungen wie Burnout oder Depression brauchen bis zu einem Jahr, bis sich ihr Zustand nachhaltig bessert.

Für wen empfiehlt sich die Musiktherapie? Und wo ziehst du klare Grenzen?

Musiktherapie eignet sich für alle Menschen jeden Alters, sowohl bei akuten als auch bei chronischen physischen und psychischen Erkrankungen. Nicht indiziert ist sie bei akuten Psychosen oder bei hohem Fieber.

Und wie bleibst du selbst in der Balance?

Ich geniesse die Klänge während der Therapien und spüre, dass sie auch mir guttun. Die Chrotta auf dem Bauch hat mir immer wieder meine Periodenschmerzen gelindert.

In erster Linie fühle ich mich getragen von meiner Familie. Ich übe täglich Yoga, jogge ab und zu und fahre, wenn immer möglich, mit dem Velo ins Rüttihubelbad. Im Sommer schwimme ich in der Aare. Ich treffe mich mit Freundinnen zum Stricken, zum «Doppelkopfspiel», zur Betrachtung persönlicher Themen und zur Suche nach Lösungen. Last but not least spiele ich mit unterschiedlichen Instrumenten in drei verschiedenen Musikgruppen.

Du bist eine engagierte Grossmutter zweier kleiner Enkel und besuchst mit dem Dreijährigen gern das Sensorium. Welche Erlebnisse hast du ihm seit seiner Geburt vermittelt?

Mit dem Dreijährigen war ich schon oft im Sensorium, zuletzt Anfang März 2025. Es ist so faszinierend, diesen kleinen Menschen beim Staunen zu beobachten! Ihn beeindrucken die Gongs mit ihren fühl- und hörbaren Schwingungen, die rotierenden Scheiben mit den optischen Täuschungen, das Barfussgehen auf unterschiedlichem Untergrund, der unendliche Spiegel mit den vielen Grosis sowie die verschiedenen Pendel und ihre Schwingungen.

Welchen Stellenwert hat das Erfahrungsfeld der Sinne für dich persönlich?

Besuche ich das Sensorium allein, kann ich in meinem eigenen Tempo durch die grosszügigen Räumlichkeiten schlendern und einfach mal wie ein Kind schauen, probieren, riechen, spüren, staunen. Das weckt bei mir Gefühle der Freude, tut unwahrscheinlich gut und entspannt.

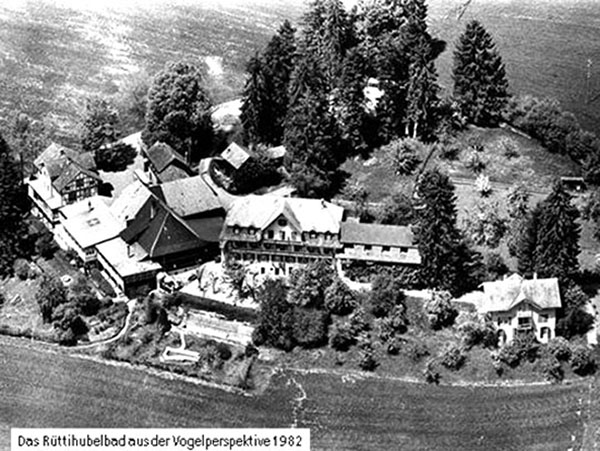

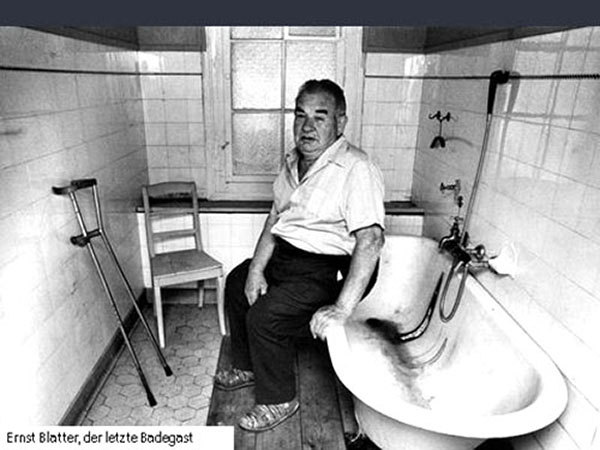

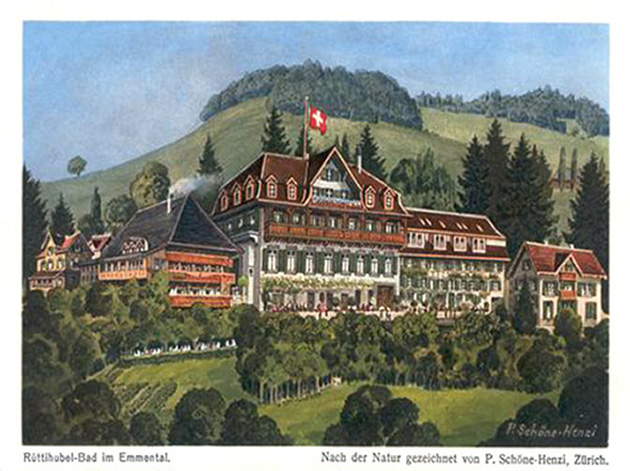

Dein Praxisraum liegt im Untergeschoss eines Gruppenwohnhauses des Alterswohn- und Pflegeheims Rüttihubelbad. Warum gerade hier?

Ich arbeitete zunächst in eigener Praxis in Schüpfen sowie Ittigen und pendelte seit 2008, immer einige Instrumente im Gepäck, zwischen diesen Orten und dem Rüttihubelbad. 2019 verlegte ich meine therapeutische Tätigkeit vollständig hierher. Ich fühle mich ausgesprochen wohl hier und bin für die Unterstützung durch die Aktivierung und die Pflege sehr dankbar.

Welche Rolle spielt es für dich, dass die Stiftung Rüttihubelbad auf Anthroposophie beruht? Welche Synergien nimmst du wahr?

Die Anthroposophie mit ihrer erweiterten Betrachtungsweise des Menschen ist für mich bei der musiktherapeutischen Behandlung von zentraler Bedeutung. Sie liegt meinen Therapien zugrunde und hilft mir, den Menschen in seiner Ganzheit wahrzunehmen und entsprechende Therapieansätze zu finden. Bewohner:innen, denen das anthroposophische Menschenbild bekannt ist, sind möglicherweise den anthroposophischen Therapien gegenüber aufgeschlossener.

Du bist eine überzeugte Anthroposophin. Was bedeutet dies für deinen privaten Alltag?

Im Alltag bemühe ich mich um Nachhaltigkeit und eine ganzheitliche Lebensweise, um ein Leben im Einklang mit der Natur und dem Kosmos. Rudolf Steiners ganzheitliche Betrachtungsweise in den verschiedensten Gebieten, insbesondere in der Medizin, Landwirtschaft, Ernährung und Heilpädagogik, sind für mich wichtige Vorgaben, die auch heute, nach über 100 Jahren, aktueller sind denn je.

Wie gehst Du als Therapeutin mit Menschen mit Unterstützungsbedarf um?

Grundsätzlich ist für mich ein achtsamer, wertschätzender, würde- und respektvoller Umgang mit meinen Patient:innen selbstverständlich, egal, ob sie einen besonderen Unterstützungsbedarf haben oder nicht. Bei Menschen mit Unterstützungsbedarf erlebe ich oft, dass sie ihre Wünsche und Ziele bei der musiktherapeutischen Intervention nicht klar ausdrücken können. Diese zeigen sich dann trotzdem bald nach Beginn der Musiktherapie anhand ihres Verhaltens und ihrer Reaktionen.

Wie oft wirst du in eine Palliativ- und Sterbebegleitung involviert?

Ich begleite Bewohner:innen des Alterswohn- und Pflegeheims meist während mehrerer Jahre bis zu ihrem Lebensende und damit auch in ihrem Sterbeprozess. Musiktherapie ist ausserordentlich gut zur Begleitung Sterbender geeignet. Sie unterstützt den Prozess des Loslassens, begleitet, kann Ängste nehmen, beruhigen, trösten, Geborgenheit und Harmonie vermitteln. Zudem kann sie Schmerzen und Beschwerden lindern und die Kommunikation innerhalb der Familie fördern. Auch in dieser allerletzten Lebensphase kann Musiktherapie sehr gut auf die Bedürfnisse des Sterbenden eingehen.

Du hast als Beruf und Berufung eine nonverbale Therapieform gewählt. Mit wie wenig Worten kommst du aus?

Die anthroposophische Musiktherapie stellt die Arbeit mit den Instrumenten und den Elementen der Musik in den Vordergrund und nicht das Gespräch. Sie als «nonverbal» zu bezeichnen, stimmt eigentlich nicht ganz. Denn ich führe immer wieder vor und im Anschluss an eine Intervention Gespräche. Diese Rückmeldungen zur unmittelbaren Wirkung der Musik sind für mich von enormer Bedeutung. So kann ich sichergehen, dass sich die Patientin oder der Patient wohlfühlt und wir gemeinsam die weiteren passenden Therapieschritte finden.

Warum hast du die Fachrichtung Musiktherapie gewählt und wolltest nicht beispielsweise als Maltherapeutin arbeiten? Wie unterscheiden sich diese beiden Fachrichtungen?

Zur Kunsttherapie gehören neben der Mal- und Musiktherapie das Therapeutische Plastizieren und die Therapeutische Sprachgestaltung. Jede Person wählt entsprechend ihrer Affinität zu einer der Künste ihre Fachrichtung aus. Ich persönlich hatte von Kind an eine starke Beziehung zur Musik, die von meinen Eltern gefördert wurde.

Eine Behandlungsstunde kostet 130 Franken, abgerechnet wird pro Zeiteinheit. Zahlen die Krankenkassen dafür?

Die Zusatzversicherungen der Krankenkassen übernehmen in der Regel einen grossen Teil der Kosten. Inwieweit sich eine Krankenkasse an den Kosten beteiligt, sollte im Vorfeld der Behandlungen abgeklärt werden.

Verrätst du uns zum Schluss ein Erlebnis als Therapeutin, das dich nachhaltig beeindruckt hat?

Bei einer 99jährigen sterbenden Bewohnerin erlebte ich während meines Spiels auf der Kantele, wie sich ihr Gesicht plötzlich aufhellte, als ob sie von einem Licht angestrahlt würde. Sie öffnete kurz die Augen und lächelte. Wenige Stunden später starb sie.

Danke für das Gespräch!

Eine Musiktherapie ist buchbar unter 079 465 64 33 oder

per Email an klangwelt@gmx.ch

Fanden Sie diesen Artikel lesenswert?

Weitere interessante Artikel und Themen finden Sie regelmässig in unserem Hausmagazin WEITBLICK.